أولًا: ألمانيا كـ«مختبر اجتماعي» بين الاشتراكية والرأسمالية

- بعد الحرب العالمية الثانية انقسمت ألمانيا إلى شرقية اشتراكية وغربية رأسمالية. استُخدمت هذه القسمة كاختبار عالمي طويل (نحو أربعة عقود) للمفاضلة العملية بين النظامين.

- في 9 نوفمبر 1989 هدم الألمان الشرقيون جدار برلين؛ ورُمز لذلك باعتباره تصويتًا شعبيًا ضد التجربة الاشتراكية لصالح نموذج الحرية السياسية والازدهار الاقتصادي كما بدا في الغرب.

- ترتب على ذلك سردية «انتصار الرأسمالية» ونهاية الاشتراكية، وتُوِّجت بانهيار الاتحاد السوفيتي (26 ديسمبر 1991). ومع ذلك، ظلّت ذكرى ماركس حاضرة (استطلاع BBC عام 1999 اختاره ضمن الأكثر تأثيرًا في الألف سنة) بما يوحي أن الأفكار لم تمت بقدر ما تبدلت طرق قراءتها.

ثانيًا: سيرة مكثّفة لماركس وسياق التربية والتكوين

- وُلد ماركس عام 1818 في ترير بألمانيا، في أسرة من الطبقة الوسطى؛ والده محامٍ من خلفية يهودية اعتنق المسيحية متأثرًا بالثورة الفرنسية.

- ميول مبكرة للخيال الأدبي والفضول العلمي، ثم انتقال للدراسة الفلسفية في برلين بعد بواكير من الانفلات الشبابي.

- التعرّف الحاسم على فلسفة هيجل؛ ثم الالتحاق ببيئة «الهيغليين الشبان» مع ميل متزايد للنقد والعمل العام عبر الصحافة.

ثالثًا: هيجل والهيغليون الشبان… ومن أين يبدأ الإصلاح؟

- هيجل: التاريخ عقلاني ويتحرك بمنطق جدلي نحو «الحرية»، ومهمة الفلسفة الفهم لا «اختراع» عالم مثالي.

- «الهيغليون الشبان»: نقلوا مركز الثقل إلى نقد الدين بوصفه المفتاح لتغيير الواقع.

- ماركس اختلف معهم لاحقًا: الدين «زفرة المظلوم» ومسكنٌ لألمٍ مصدره ظروف مادية-اجتماعية؛ وبالتالي إصلاح العالم يمر بتغيير شروط الحياة، لا الهجوم على المعتقدات وحدها.

رابعًا: نحو المادية التاريخية ودور الإرادة

- تأثره بفيورباخ وبالخبرة الصحفية قاده لإعادة ترتيب العلاقة بين «الأفكار» و«الواقع»: ليست الأفكار من تصنع الحياة، بل نمط الحياة/الاقتصاد هو الذي يُنتج الأفكار السائدة.

- مع ذلك يثبت ماركس مكانًا للإرادة: «الناس يغيّرون الظروف»؛ لكنه يوازنها لاحقًا بعبارته الشهيرة: «يصنع الناس تاريخهم، لكنهم لا يصنعونه على هواهم بل في ظروف مُوروثة».

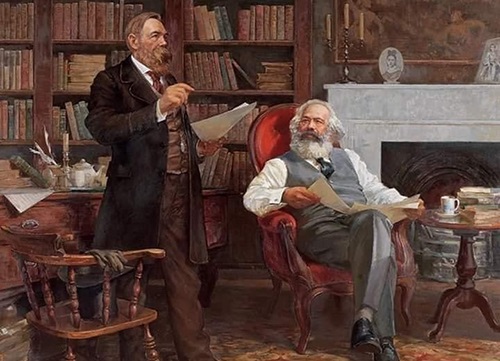

خامسًا: الصداقة-الشراكة مع إنجلز

- لقاء 1844 أسّس لشراكة فكرية-عملية استثنائية: إنجلز زوّد ماركس بالمعرفة التفصيلية عن ظروف العمال من قلب المصانع، ومكّنه ماديًا لاحقًا من مواصلة البحث والكتابة.

- في «مخطوطات 1844» يصوغ ماركس مفهوم الاغتراب: في الرأسمالية يُجزَّأ العمل ويفقد العامِل صلته بمنتجه، فلا يرى ذاته في ما يصنع، ويُختزل وجوده الإنساني إلى ما بعد نهاية «الوردية».

- جوهر الأطروحة: العمل الإنساني في صورته الحرة-الخلاّقة هو ما يميز الإنسان؛ أما العمل المأجور المقسّم-الميكانيكي فيسلب هذه الإنسانية.

- أسّس ماركس وإنجلز «عصبة الشيوعيين» وشعار «يا عمال العالم اتحدوا».

- في ذروة ثورات 1848 صدر «البيان الشيوعي»:

- التاريخ صراع طبقي متجدد (عبيد/أحرار → إقطاع/فلاحون → برجوازية/بروليتاريا).

- كل نظام يحمل جنين نقيضه: الرأسمالية «حامل» بالثورة الاشتراكية.

- ملاحظة مهمة في الترانسكربت: ماركس لا «يكره» الرأسمالية كمطلق؛ يعترف بدورها التاريخي التقدّمي، لكنه يعتبرها مرحلة ستتجاوزها البشرية.

ثامنًا: لندن وذروة مشروع «رأس المال»

- بعد إخفاق موجة 1848 واستفحال التضييق، استقر في لندن (1849).

- كرّس ستة عشر عامًا لإنجاز الجزء الأول من «رأس المال» (1867)، ثم أصدر إنجلز بعد وفاته الجزأين الثاني والثالث من مسوداته.

- الإطار الاقتصادي عند ماركس:

- نظرية القيمة-العمل: العمل مصدر القيمة المضافة في السلع.

- فائض القيمة: الفرق بين قيمة ما ينتجه العامل وأجره؛ يمثّل ربح الرأسمالي.

- دينامية المنافسة والتقنية: رفع الإنتاجية يخفض الكُلفة ويقصي صغار الرأسماليين، ويزيد البطالة ويضغط الأجور.

- أزمة فائض الإنتاج: تتراكم السلع بلا مشترين بسبب ضعف القدرة الشرائية للعمال، فتندلع أزمات دورية من داخل منطق النظام نفسه.

- النتيجتان التاريخيتان: تركّز الثروة في يد قلة، وتكرار الأزمات بما يطعن في استدامة الرأسمالية.

تاسعًا: الفقر، الفقد، وأثر التجربة الشخصية

- عانى ماركس فقرًا مدقعًا في لندن، وفقد ابنه إدغار بمرض صدري؛ رسائله تُظهر شعورًا قاسيًا بالذنب.

- هذه التجربة عمّقت حساسيته لمسألة اللاعدالة البنيوية، وربطت نقده النظري بمعاناة ملموسة.

عاشرًا: من ماركس إلى «الماركسيات»: الثورة الروسية وانقسام العالم

- المفارقة: أول انتصار سياسي باسم الماركسية وقع في روسيا الزراعية (1917)، لا في مركز رأسمالي متقدّم كما توقّع ماركس.

- نشأت دولتان-معسكران في القرن العشرين: اشتراكي رأى في ماركس نبوءة العلم والتحرر، ورأسمالي رأى في الماركسية أصل الشمولية والمآسي.

- النقد الليبرالي والاشتراكي-الديمقراطي: إهمال الحرية الفردية، يقينية صلبة، قسوة التطبيق، وإمكان «إصلاح» الرأسمالية من داخلها عبر قوانين العمل والدولة الاجتماعية.

حادي عشر: 1989–1991… السردية «النهاية» وسبب عدم النهاية

- سقوط الجدار وتفكك الاتحاد السوفيتي رسّخا فكرة «انتصار الرأسمالية».

- لكن مع أزمة 2008 المالية عادت قراءة ماركس الاقتصادية بقوة: تركّز الثروة، الأزمات الدورية، هشاشة التمويل، وعدم التوازن بين الإنتاج والطلب—كلها بدت متّسقة مع تشخيصه.

- «عودة ماركس» هنا ليست دعوة لدول شمولية؛ بل عودة النقد الأكثر جذرية للرأسمالية باعتبارها مرحلة تاريخية قابلة للتجاوز.

ثاني عشر: تركيب تفسيري—الوكالة والبنية

- العبارة المحورية: «يصنع الناس تاريخهم… لكن لا يصنعونه على هواهم» تمنحنا مفتاح فهم «صح وغلط» ماركس معًا:

- أصاب في قوانين الاتجاه العام (التركّز/الأزمات).

- وأخطأ في المسار التفصيلي والزمن والمكان (مهد الثورة، مآلات الدول).

- النتيجة: أفكاره ليست «ميتافيزيقا يقين» ولا «حفريات متحفية»، بل صندوق أدوات لتحليل تناقضات اقتصادية-اجتماعية تتجدد بأشكال مختلفة.

لماذا يبقى ماركس راهنًا؟

- لأن تشخيصه البنيوي للاغتراب، وفائض القيمة، والأزمات الدورية ما يزال يفسر كثيرًا من اختلالات القرن الحادي والعشرين.

- لأنه يذكّر بأن الرأسمالية مرحلة تاريخية لا «ناموسًا طبيعيًا»، وأن تخيل بدائل مشروعة علميًا وأخلاقيًا.

- لأنه يوازن—إذا قُرئ بدقة—بين الوكالة (قدرة البشر على الفعل) والقيود البنيوية (شروط زمانهم ومكانهم)، فيحارب السذاجة الحتمية كما يحارب مثالية الإرادة المطلقة.